生成AIに質問するとき、タメ口で話しかけるのと敬語で丁寧に話しかけるのでは、どのような違いが生まれるのでしょうか。

今回は実際に同じ質問を異なるトーンで投げかけて、その違いを検証してみました。

今回使用するLLMは以下のふたりです

同じ会話の中で実験を連続して行うと影響を受けてしまうため、各テストは会話データを都度削除してから行っています。

テスト用の質問文

タメ口

「hypervなどの仮想化について、技術的な面で詳しく教えて。使うことでどんなメリットあるのかも」

敬語

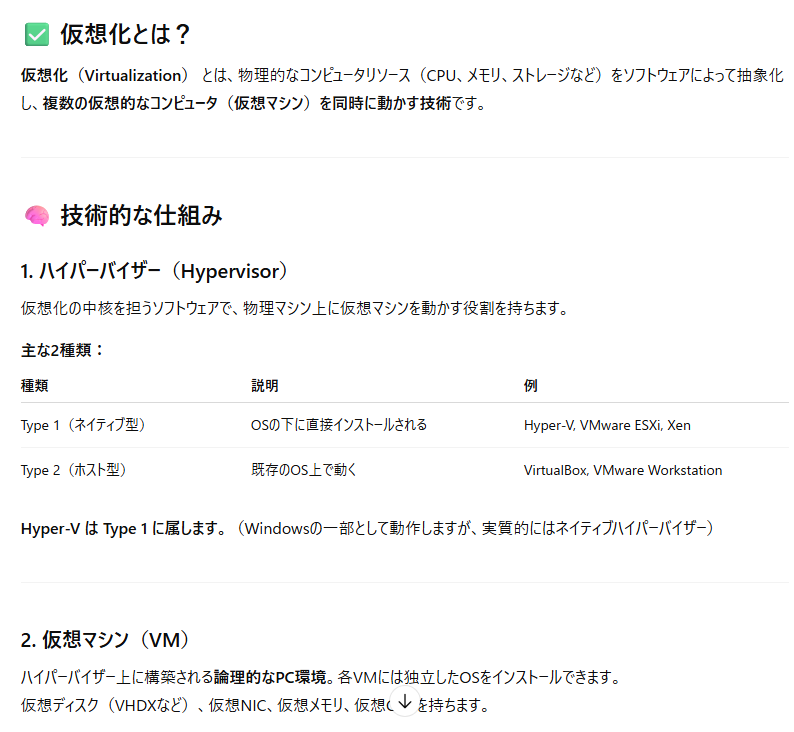

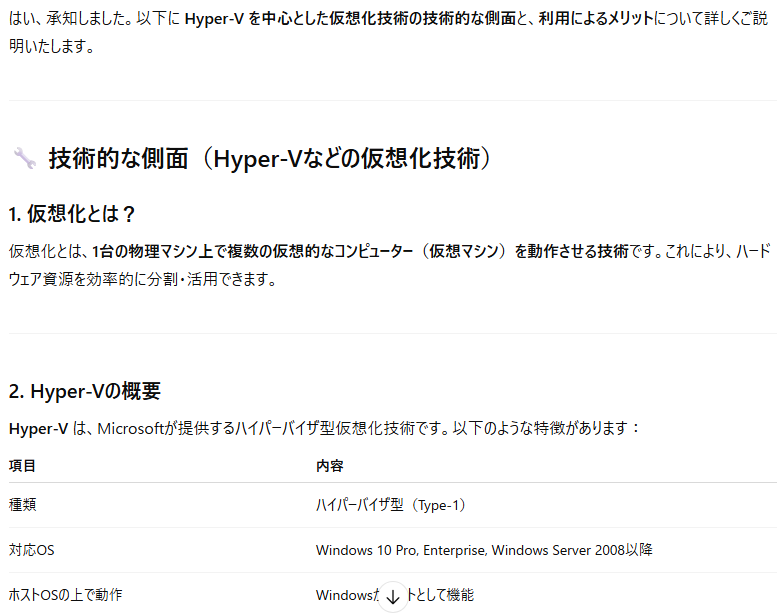

「Hyper-Vなどの仮想化技術について、技術的な詳細を教えていただけますでしょうか。導入することによるメリットについても詳しく説明していただけると幸いです。」

出力文字数:1,839文字

回答の特徴:

出力文字数:1,750文字

回答の特徴:

出力文字数:1,330文字

回答の特徴:

出力文字数:1,132文字

回答の特徴:

「教えて」→「ご説明いただけますか」

「使うことでどんなメリットあるのか」→「利用することによるメリットについても教えていただけると幸いです」

このように、敬体では語尾が長くなり、実質的な情報を詰め込める「密度」が下がるため、

同じトークン数(=処理可能な容量)で含められる内容が減る傾向があることが分かりました。

また、砕けた常体では「相手がすでにある程度知識がある」と判断し、より深く掘り下げた技術的説明を出す傾向があることが分かりました。

タメ口での質問は出力文字数が多いため、従量課金制のAPIを使用する場合使わない方がいいこと、

敬語での質問は、より簡潔な回答が得られるため情報収集の効率性という観点ではメリットがあることがわかりました。

文字数・情報量:タメ口 > 敬語

読みやすさ・理解しやすさ:敬語 > タメ口

技術的詳細度:タメ口 > 敬語

初心者への配慮:敬語 > タメ口

AIとのコミュニケーションにおいて、質問のトーンは単なる礼儀の問題ではなく、

回答の内容や量に実際に影響を与える要因であることが確認できました。

この結果を踏まえて、ある程度知見を持っていてたくさん情報が欲しいときはタメ口で、

あまり知識がないことの理解を深めたいなら敬語を使うべきだということが分かりました。

AIの特性を理解し、目的に応じて質問のトーンを使い分けることで、より効果的にAIを活用できるかもしれません!

この実験は2025年7月の環境で実施されており、AIモデルのアップデートにより結果が変わる可能性があります!